| HOME |

源氏物語 目次 | あらすじ 章立て 登場人物 | 椎本系図 pdf |

|---|

| 原文 | 現代文 |

|---|

| 46.1 匂宮、初瀬詣での帰途に宇治に立ち寄る | 〇 |

|

如月の二十日のほどに、兵部卿宮、初瀬に詣でたまふ。古き御願なりけれど、思しも立たで年ごろになりにけるを、宇治のわたりの御中宿りのゆかしさに、多くは催されたまへるなるべし。うらめしと言ふ人もありける里の名の、なべて睦ましう思さるるゆゑもはかなしや。上達部いとあまた仕うまつりたまふ。殿上人などはさらにもいはず、世に残る人少なう仕うまつれり。

六条院より伝はりて、右大殿知りたまふ所は、川より遠方に、いと広くおもしろくてあるに、御まうけせさせたまへり。大臣も、帰さの御迎へに参りたまふべく思したるを、にはかなる御物忌みの、重く慎みたまふべく申したなれば、え参らぬ由のかしこまり申したまへり。 宮、なますさまじと思したるに、宰相中将、今日の御迎へに参りあひたまへるに、なかなか心やすくて、かのわたりのけしきも伝へ寄らむと、御心ゆきぬ。大臣をば、うちとけて見えにくく、ことことしきものに思ひきこえたまへり。 御子の君たち、右大弁、侍従の宰相、権中将、頭少将、蔵人兵衛佐など、さぶらひたまふ。帝、后も心ことに思ひきこえたまへる宮なれば、おほかたの御おぼえもいと限りなく、まいて六条院の御方ざまは、次々の人も、皆私の君に、心寄せ仕うまつりたまふ。 |

二月の二十日ころ、匂宮は初瀬の長谷寺に詣でた。昔立てた願のお札参りだったが、思い立つことなく何年もたってしまい、宇治のあたりの御休憩が大半の目的だった。うらやましいという人もある宇治の里であったが、親しみ深く思われるのも動機はたわいなかった。上達部が大勢同行した。殿上人は言うに及ばず、あとに残る人はない程大勢がお供した。

源氏から伝領して、右の大殿の夕霧が領有している別邸は、川向うにあって、広々として風情をこらしたものだが、宿泊の準備をさせた。大臣もお出迎えすべく思っていたが、急に物忌が重く慎むべく告げられたので、お出迎えのできない旨お詫び申し上げる。 匂宮はいささか興がそがれたが、薫は、今日のお出迎えに出ていたので、かえって気安く、あの邸のことは案内してくれるだろう、と満足であった。匂宮は、大臣の夕霧を打ち解けられない、肩肘の張るお方と思っていた。 夕霧の子息たち、右大弁、侍従の宰相、権中将、頭少将、蔵人兵衛佐など、皆侍っている。帝、后の明石の中宮が特別思いをかけていた宮なので、世間の評判も高く、まして源氏御一門の方々は、夕霧をはじめ子息たちも、皆内輪の主君として、あがめていた。 2020.9.29/ 2022.6.15/ 2023.9.2 |

| 46.2 匂宮と八の宮、和歌を詠み交す | 〇 |

|

所につけて、御しつらひなどをかしうしなして、碁、双六、弾棊の盤どもなど取り出でて、心々にすさび暮らしたまふ。宮は、ならひたまはぬ御ありきに、悩ましく思されて、ここにやすらはむの御心も深ければ、うち休みたまひて、夕つ方ぞ、御琴など召して遊びたまふ。

例の、かう世離れたる所は、水の音ももてはやして、物の音澄みまさる心地して、かの聖の宮にも、たださし渡るほどなれば、追風に吹き来る響きを聞きたまふに、昔のこと思し出でられて、 「笛をいとをかしうも吹きとほしたなるかな。誰ならむ。昔の六条院の御笛の音聞きしは、いとをかしげに愛敬づきたる音にこそ吹きたまひしか。これは澄みのぼりて、ことことしき気の添ひたるは、致仕大臣の御族の笛の音にこそ似たなれ」など、独りごちおはす。 「あはれに、久しうなりにけりや。かやうの遊びなどもせで、あるにもあらで過ぐし来にける年月の、さすがに多く数へらるるこそ、かひなけれ」 などのたまふついでにも、姫君たちの御ありさまあたらしく、「かかる山懐にひき籠めてはやまずもがな」と思し続けらる。「宰相の君の、同じうは近きゆかりにて見まほしげなるを、さしも思ひ寄るまじかめり。まいて今やうの心浅からむ人をば、いかでかは」など思し乱れ、つれづれと眺めたまふ所は、春の夜もいと明かしがたきを、心やりたまへる旅寝の宿りは、酔の紛れにいと疾う明けぬる心地して、飽かず帰らむことを、宮は思す。 はるばると霞みわたれる空に、散る桜あれば今開けそむるなど、いろいろ見わたさるるに、川沿ひ柳の起きふしなびく水影など、おろかならずをかしきを、見ならひたまはぬ人は、いとめづらしく見捨てがたしと思さる。 宰相は、「かかるたよりを過ぐさず、かの宮にまうでばや」と思せど、「あまたの人目をよきて、一人漕ぎ出でたまはむ舟わたりのほども軽らかにや」と思ひやすらひたまふほどに、かれより御文あり。 「山風に霞吹きとく声はあれど 隔てて見ゆる遠方白波」 草にいとをかしう書きたまへり。宮、「思すあたりの」と見たまへば、いとをかしう思いて、「この御返りはわれせむ」とて、 「遠方こちの汀に波は隔つとも なほ吹きかよへ宇治の川風」 |

山荘らしく、部屋の模様など風情のあるしつらいで、双六、弾棊の盤などを持ちだし、それぞれ気ままに過ごした。宮は、旅慣れないので、疲れて、宇治でゆっくりしようと思っていたので、休んで、夕方になって、琴など召して遊んだ。

このように閑静な場所は、水の音も引き立て役になって、楽の音が澄む心地がして、あの聖の邸にも、ほんの向こう側なので、追い風にのって吹きわたる響きを聞くと、八宮は昔を思い出し、 「横笛を上手に吹いているな。誰だろう。昔の源氏の笛の音を聞いたときは、風情たっぷりで心をそそる音であった。この音色は澄んでいて風格がある感じがするのは、致仕の太政大臣の一族の音に似かよっているようだ」などと独り言をいっている。 「あわれ、遠い昔になってしまった。このような管弦の遊びもせず、世にあるともいえずに過ごした年月の、いかに久しかったことか、空しい」 などと独り言を言う。姫君たちは美しく成長し、「このような山奥にひき籠めて一生を過ごさせられない」と宮は思う。「いっそ、薫は近い身内になってほしいが、ご本人はそのつもりはないようだ。まして今風の浅薄な若い人なら話にならない」などと思い乱れ、物思いがちな邸では、春の夜も長く感じられ、愉快に過ごしている旅寝の連中は、酔いに紛れて、早く夜が明ける心地がして、すぐに京に帰りたくない、と匂宮は思った。 はるばると霞がかかる空に、散る桜あれば咲きかける花もあり、色とりどりの景色には、川沿いの柳の影が水に映って起き伏しする様など、ひとかたならず風情があるのを、見馴れていない人は、見捨てがたく思った。 薫は、「こんな機会を逃さず、あの邸に参りたい」と思うが、「大勢の人目を避けて、一人こぎ出すのも軽々しい振舞いに思われるだろう」とためらっているところに、あちらから文があった。 (八宮)「山風にのり霞をかき分け笛の音は届きましたが 遠方の白波が隔てていますね」 草書で美しく書いている。宮はお目当ての所からの文とみて、たいそう興味を示し、「この返事はわたしが書く」とて、 (匂宮)「そちらとこちらと川波が互いを隔てようと 吹き通え、宇治の川風よ」 2020.9.29/ 2022.6.16/ 2023.9.4 |

| 46.3 薫、迎えに八の宮邸に来る | 〇 |

|

中将は参うでたまふ。遊びに心入れたる君たち誘ひて、さしやりたまふほど、「酣酔楽」遊びて、水に臨きたる廊に造りおろしたる階の心ばへなど、さる方にいとをかしう、ゆゑある宮なれば、人びと心して舟よりおりたまふ。

ここはまた、さま異に、山里びたる網代屏風などの、ことさらにことそぎて、見所ある御しつらひを、さる心してかき払ひ、いといたうしなしたまへり。いにしへの、音などいと二なき弾きものどもを、わざとまうけたるやうにはあらで、次々弾き出でたまひて、壱越調の心に、「桜人」遊びたまふ。 主人の宮、御琴をかかるついでにと、人びと思ひたまへれど、箏の琴をぞ、心にも入れず、折々掻き合はせたまふ。耳馴れぬけにやあらむ、「いともの深くおもしろし」と、若き人びと思ひしみたり。 所につけたる饗応、いとをかしうしたまひて、よそに思ひやりしほどよりは、なま孫王めくいやしからぬ人あまた、大君、四位の古めきたるなど、かく人目見るべき折と、かねていとほしがりきこえけるにや、さるべき限り参りあひて、瓶子取る人もきたなげならず、さる方に古めきて、よしよししうもてなしたまへり。客人たちは、御女たちの住まひたまふらむ御ありさま、思ひやりつつ、心つく人もあるべし。 |

薫は山荘を訪れた。管弦に興ののった君たちを誘って、舟に掉さして渡るあいだ、「酣酔楽」を奏して、川に臨んで廊に作ってある階段の様子など、山荘なりに風情のある、宮の邸なので、人々は心遣いして舟を降りた。

八宮の山荘は、また一風変わって、山荘らしく、網代屏風などの、ことさら簡素にして、風雅に部屋をしつらい、きれいに掃除して、たいそう気を遣っていた。昔から伝わる二つとない琴の数々を、さりげなく揃えてあるのを、次々に手に取って弾きはじめ、壱越調の調子で、「桜人」を合奏する。 主人の八宮の琴の音を、ついでにお聞きしたい、と人々は思ったが、筝の琴を、さりげなく、時々弾き鳴らすのだった。耳馴れぬせいか、「たいそう趣があっておもしろい」と、若い人々は思った。 土地にふさわしい御馳走も、たいそう風流に用意して、想像していたより、皇室の子孫らしい品のある人々が大勢いて、王族で、四位の年寄りたちが、このように集まる時にと、かねてからお気遣いしていたのだろうか、宮家ゆかりの人々が皆集まって、お酌する人も品がよく、古風で、趣のあるもてなしをする。客人たちは姫君が住まっている様子を思いながら、心惹かれる人もいたに違いない。 2020.9.30/ 2022.6.16/ 2023.9.4 |

| 46.4 匂宮と中の君、和歌を詠み交す | 〇 |

|

かの宮は、まいてかやすきほどならぬ御身をさへ、所狭く思さるるを、かかる折にだにと、忍びかねたまひて、おもしろき花の枝を折らせたまひて、御供にさぶらふ上童のをかしきしてたてまつりたまふ。

「山桜匂ふあたりに尋ね来て 同じかざしを折りてけるかな 野を睦ましみ」 とやありけむ。「御返りは、いかでかは」など、聞こえにくく思しわづらふ。 「かかる折のこと、わざとがましくもてなし、ほどの経るも、なかなか憎きことになむしはべりし」 など、古人ども聞こゆれば、中の君にぞ書かせたてまつりたまふ。 「かざし折る花のたよりに山賤の 垣根を過ぎぬ春の旅人 野をわきてしも」 と、いとをかしげに、らうらうじく書きたまへり。 げに、川風も心わかぬさまに吹き通ふ物の音ども、おもしろく遊びたまふ。御迎へに、藤大納言、仰せ言にて参りたまへり。人びとあまた参り集ひ、もの騒がしくてきほひ帰りたまふ。若き人びと、飽かず返り見のみせられける。宮は、「またさるべきついでして」と思す。 花盛りにて、四方の霞も眺めやるほどの見所あるに、唐のも大和のも、歌ども多かれど、うるさくて尋ねも聞かぬなり。 もの騒がしくて、思ふままにもえ言ひやらずなりにしを、飽かず宮は思して、しるべなくても御文は常にありけり。宮も、 「なほ、聞こえたまへ。わざと懸想だちてももてなさじ。なかなか心ときめきにもなりぬべし。いと好きたまへる親王なれば、かかる人なむ、と聞きたまふが、なほもあらぬすさびなめり」 と、そそのかしたまふ時々、中の君ぞ聞こえたまふ。姫君は、かやうのこと、戯れにももて離れたまへる御心深さなり。 いつとなく心細き御ありさまに、春のつれづれは、いとど暮らしがたく眺めたまふ。ねびまさりたまふ御さま容貌ども、いよいよまさり、あらまほしくをかしきも、なかなか心苦しく、「かたほにもおはせましかば、あたらしう、惜しき方の思ひは薄くやあらまし」など、明け暮れ思し乱る。 姉君二十五、中の君二十三にぞなりたまひける。 |

向こう岸に残った匂宮は、気軽な身分でないので、窮屈に思って、このような折には、気持ちを抑えられず、見事な花の枝を手折らせて、供にいる上童の可愛いのを使いに立てて申し上げた。

(匂宮の歌)「山桜の匂うこの地に来て あなたと同じかざしを手折りました 野をなつかしんで」 とあった。「返事はとてもできません」などと申し上げにくく当惑している。 「このようなときは、わざとがましく、時間をかけるのも、かえって気のきかぬことです」 など、古い女房たちが言い、八宮は、中の君に書くように仰せになる。 (中君)「かざしに山桜を手折るあなた様は 山がつの垣根を通る春の旅人でしょう わざわざ野を踏み分けて」 と、とてもきれいに上手に書いた。 まことに、川風が分け隔てせぬように吹き通い、楽の音などおもしろく遊ぶのだった。迎えに、藤大納言が帝の命でやって来た。人々が大勢集まり騒がしく帰るのだった。若い人々は、名残り惜しく振り返る。匂宮は、「またいつかよい折を見て」と思う。 花盛りで、四方の霞も遠くに望まれる風情に、唐のも大和のも、歌はたくさん詠まれたが、煩雑なの書き留めていない。 何やかやと騒がしく、思い通りに文を交わせなかったのを、残念に思い、手引がなくても文はいつもだした。八の宮も、 「返事は出しなさい。取り立てて色めいた文の扱いはしないように。かえって気のもめる種にもなる。好き者の親王なので、こういう女がいると聞いたら、ほっておられないのだろう」 と、返事を勧める折々、中の君が返事をする。大君は、このようなことは、冗談にも手を出さない思慮深さである。 いつとなくわびしい暮らしぶりに、春のつれづれは、暮らしがたく物思いする。姫君たちの成長された顔立ちもいよいよ美しく、申し分なく美しいのが、かえって心配の種で、「もし不器量であったら、このままでは惜しいと強くは思わないだろう」など、明け暮れ思い乱れた。 姉君が二十五、中の君が二十三になっていた。 2020.9.30/ 2022.6.16/ 2023.9.4 |

| 46.5 八の宮、娘たちへの心配 | 〇 |

|

†

宮は、重く慎みたまふべき年なりけり。もの心細く思して、御行ひ常よりもたゆみなくしたまふ。世に心とどめたまはねば、出で立ちいそぎをのみ思せば、涼しき道にも赴きたまひぬべきを、ただこの御ことどもに、いといとほしく、限りなき御心強さなれど、「かならず、今はと見捨てたまはむ御心は、乱れなむ」と、見たてまつる人も推し量りきこゆるを、思すさまにはあらずとも、なのめに、さても人聞き口惜しかるまじう、見ゆるされぬべき際の人の、真心に後見きこえむ、など、思ひ寄りきこゆるあらば、知らず顔にてゆるしてむ、一所一所世に住みつきたまふよすがあらば、それを見譲る方に慰めおくべきを、さまで深き心に尋ねきこゆる人もなし。

まれまれはかなきたよりに、好きごと聞こえなどする人は、まだ若々しき人の心のすさびに、物詣での中宿り、行き来のほどのなほざりごとに、けしきばみかけて、さすがに、かく眺めたまふありさまなど推し量り、あなづらはしげにもてなすは、めざましうて、なげのいらへをだにせさせたまはず。三の宮ぞ、なほ見ではやまじと思す御心深かりける。さるべきにやおはしけむ。 |

八宮は、今年は重く身を慎まなければならない年だった。勤行もいつもより怠りなくした。この世に執着はないが、後世安楽のことのみ考えているので、極楽には行けるだろうが、ただ姫君たちが気がかりで、お気の毒なことに、強い道心はあるが、「必ず、今わの際に、心乱れるだろう」と女房たちは思っているが、理想通りではなくとも、人並みで、外聞が悪くなく、世間から認められる程度の身分の者で、誠心をもって姫君の後見をしてくれるなら、知らぬふりをして許そう、どちらかひとりがこの世に暮らして行けるよすががあれば、その夫にもう一方も面倒を見てもらえれば安心だが、そこまで深い心で姫君に思いを寄せる人もいない。

ごくたまにははかばかしくないつてを通じて、色めいた歌など寄せるものは、まだ年若い男の無責任な気持ちで、寺社参詣の途中の宿泊で、往来の途上の遊びで、その気を起こして、こうした落ちぶれた暮らしぶりを見て馬鹿にしてこんな態度をとるのは、失礼千万、どんな返事を出させなかった。匂宮は、どうしても会いたいと思う心が深いのだった。前世の因縁でしょう。 2020.9.30/ 2022.6.17/ 2023.9.4 |

| 46.6 秋、薫、中納言に昇進し、宇治を訪問 | 〇 |

|

宰相中将、その秋、中納言になりたまひぬ。いとど匂ひまさりたまふ。世のいとなみに添へても、思すこと多かり。いかなることと、いぶせく思ひわたりし年ごろよりも、心苦しうて過ぎたまひにけむいにしへざまの思ひやらるるに、罪軽くなりたまふばかり、行ひもせまほしくなむ。かの老い人をばあはれなるものに思ひおきて、いちじるきさまならず、とかく紛らはしつつ、心寄せ訪らひたまふ。

宇治に参うでで久しうなりにけるを、思ひ出でて参りたまへり。七月ばかりになりにけり。都にはまだ入りたたぬ秋のけしきを、音羽の山近く、風の音もいと冷やかに、槙の山辺もわづかに色づきて、なほ尋ね来たるに、をかしうめづらしうおぼゆるを、宮はまいて、例よりも待ち喜びきこえたまひて、このたびは、心細げなる物語、いと多く申したまふ。 「亡からむ後、この君たちを、さるべきもののたよりにもとぶらひ、思ひ捨てぬものに数まへたまへ」 など、おもむけつつ聞こえたまへば、 「一言にても承りおきてしかば、さらに思うたまへおこたるまじくなむ。世の中に心をとどめじと、はぶきはべる身にて、何ごとも頼もしげなき生ひ先の少なさになむはべれど、さる方にてもめぐらいはべらむ限りは、変らぬ心ざしを御覧じ知らせむとなむ思うたまふる」 など聞こえたまへば、うれしと思いたり。 |

薫は、その年、中納言になった。ますます威勢がいい。公務が忙しくなり、悩みごとも多くなった。出生の秘密が、ずっと気になっていた長い年月よりも、おいたわしい有様で亡くなった柏木の遠い昔のことが思いやられ、父の罪が軽くなるような、行もしたい。あの老女弁を、けなげな者と心にかけて、目立たないように、何かと人目をつくろいながら、親切に面倒を見ていた。

宇治に行ってから久しくなったので、薫は思い出して尋ねた。七月になっていた。都にはまだ入ってこない秋の気色を、音羽の山近くで、風の音も冷ややかで、槙の山辺もわずかに色ずいて、やはり来てみると、風情にとんで物珍しく思われるが、八の宮は、いつもより喜んで待っていて、今回は、心細げな話を、あれこれとたくさんするのだった。 「わたしの亡き後、この姫君たちを、何かのついでにも様子を見て下さって、お見捨てにならず、数に入れてください」 などと、意中をそれとなく申し上げるので、 「一言なりと承っておりますので、決しておろそかに思うことはございません。世の中に執着を持たない、簡素に暮らす身としては、万事頼りない行く末ですが、そうした有様でも、わたしが生きている限りは、変わらぬ志をお届けしようと思っております」 などと申し上げれば、宮はうれしく思うのだった。 2020.9.30/ 2023.9.4 |

| 46.7 薫、八の宮と昔語りをする | △ |

|

夜深き月の明らかにさし出でて、山の端近き心地するに、念誦いとあはれにしたまひて、昔物語したまふ。

「このころの世は、いかがなりにたらむ。宮中などにて、かやうなる秋の月に、御前の御遊びの折にさぶらひあひたる中に、ものの上手とおぼしき限り、とりどりにうち合はせたる拍子など、ことことしきよりも、よしありとおぼえある女御、更衣の御局々の、おのがじしは挑ましく思ひ、うはべの情けを交はすべかめるに、夜深きほどの人の気しめりぬるに、心やましく掻い調べ、ほのかにほころび出でたる物の音など、聞き所あるが多かりしかな。 何ごとにも、女は、もてあそびのつまにしつべく、ものはかなきものから、人の心を動かすくさはひになむあるべき。されば、罪の深きにやあらむ。子の道の闇を思ひやるにも、男は、いとしも親の心を乱さずやあらむ。女は、限りありて、いふかひなき方に思ひ捨つべきにも、なほ、いと心苦しかるべき」 など、おほかたのことにつけてのたまへる、いかがさ思さざらむ、心苦しく思ひやらるる御心のうちなり。 「すべて、まことに、しか思うたまへ捨てたるけにやはべらむ、みづからのことにては、いかにもいかにも深う思ひ知る方のはべらぬを、げにはかなきことなれど、声にめづる心こそ、背きがたきことにはべりけれ。さかしう聖だつ迦葉も、さればや、立ちて舞ひはべりけむ」 など聞こえて、飽かず一声聞きし御琴の音を、切にゆかしがりたまへば、うとうとしからぬ初めにもとや思すらむ、御みづからあなたに入りたまひて、切にそそのかしきこえたまふ。箏の琴をぞ、いとほのかに掻きならしてやみたまひぬる。いとど人のけはひも絶えて、あはれなる空のけしき、所のさまに、わざとなき御遊びの心に入りてをかしうおぼゆれど、うちとけてもいかでかは弾き合はせたまはむ。 「おのづからかばかりならしそめつる残りは、世籠もれるどちに譲りきこえてむ」 とて、宮は仏の御前に入りたまひぬ。 「われなくて草の庵は荒れぬとも このひとことはかれじとぞ思ふ かかる対面もこのたびや限りならむと、もの心細きに忍びかねて、かたくなしきひが言多くもなりぬるかな」 とて、うち泣きたまふ。客人、 「いかならむ世にかかれせむ長き世の 契りむすべる草の庵は 相撲など、公事ども紛れはべるころ過ぎて、さぶらはむ」 など聞こえたまふ。 |

夜が更けて月が明るく照りわたり、山の端近くにあり、念誦をあわれに行い、昔の話をする。

「このころの世の中はどうなっているのでしょう。宮中などで、このような秋の月は、御前の管弦の遊びで伺候している中で、楽の上手とされる人たちが、それぞれに得意の楽器を合奏し、ものものしい演奏よりも、たしなみがある女御、更衣の部屋で、それぞれが競い合っていて、表向きは仲良くしているが、夜深く寝静まった頃に、悩み深い風情に心を乱して掻き鳴らし、かすかに漏れ出た楽の音に、とても聞きごたえがあるのが多々ありました。 何ごとにつけても、女は、慰みものの相手になるので、何やら頼りないが、人に気をもます種にもなるのです。ですから女は罪深いのでしょう。子を思う親の思いでも、男は、親にさほど心配をかけないし、女には、女の定めがあって、どうにも仕方がないと諦めても、なお、気にかかるものです」 などと、一般的の世間話にかこつけて言うが、いかにもそう思いそうな、お気の毒な胸の内であった。 「総じて、本当に、この世を断念しておりますので、自分は、女のことはとても深くは知りませんが、なるほどはかないですが、楽に耳を傾ける気持ちは、捨てがたいですので、賢い聖の迦葉ですら、学に合わせて立って舞ったのでしょう」 などと薫は言って、忘れられない一節の琴の音を、是非にと所望したので、これからのお付き合いのきずなにもなろうかと思ったのだろうか、宮自身があちらの部屋に行って、たって勧めた。筝の琴をごくほのかに掻き鳴らして止んだ。普段にもまして人の気配もなく、あわれな空の気色、場所柄の様子に、さらりと軽く奏せられた音を、しみじみと聞いたが、合奏はしなかった。 「こうして一応のお近づきにしたので、そのあとは若い者同士にお任せします」 とて、宮は仏間に入った。 (八宮)「わたしの死んだあと草の庵は荒れようと わたしとの約束の一言は枯れることはないでしょう。 このようにお会いできるのも、これが最後だと思うと、心細くて堪えがたく、言わでもがなのことを多く申し上げました」 とて、泣くのであった。客人は、 (薫)「どんな世になりましょうともご無沙汰致しません 末永くと約束した草の庵には 相撲など、公事が落ち着いたらまた参りましょう」 などと申し上げる。 2020.10.1/ 2022.6.17/ 2023.9.4 |

| 46.8 薫、弁の君から昔語りを聞き、帰京 | 〇 |

|

こなたにて、かの問はず語りの古人召し出でて、残り多かる物語などせさせたまふ。入り方の月、隈なくさし入りて、透影なまめかしきに、君たちも奥まりておはす。世の常の懸想びてはあらず、心深う物語のどやかに聞こえつつものしたまへば、さるべき御いらへなど聞こえたまふ。

「三の宮、いとゆかしう思いたるものを」と、心のうちには思ひ出でつつ、「わが心ながら、なほ人には異なりかし。さばかり御心もて許いたまふことの、さしもいそがれぬよ。もて離れて、はたあるまじきこととは、さすがにおぼえず。かやうにてものをも聞こえ交はし、折ふしの花紅葉につけて、あはれをも情けをも通はすに、憎からずものしたまふあたりなれば、宿世異にて、他ざまにもなりたまはむは」、さすがに口惜しかるべう、領じたる心地しけり。 まだ夜深きほどに帰りたまひぬ。心細く残りなげに思いたりし御けしきを、思ひ出できこえたまひつつ、「騒がしきほど過ぐして参うでむ」と思す。兵部卿宮も、この秋のほどに紅葉見におはしまさむと、さるべきついでを思しめぐらす。 御文は、絶えずたてまつりたまふ。女は、まめやかに思すらむとも思ひたまはねば、わづらはしくもあらで、はかなきさまにもてなしつつ、折々に聞こえ交はしたまふ。 |

こちらであの問わず語りの老女を召し出して、残りたくさんの物語をさせるのだった。入り方の月影が、隈なくさし込んで、御簾の透影がなまめかしく、姫君たちも奥まった所にいた。世の常の懸想じみてはおらず、考え深く穏やかに話かけるので、姫君たちもしかるべき返事をされた。

「匂宮が、姫君たちにいたく執心されていた」と心中思い出しながら、「自分の心は、普通の人と違う。ここまで宮が許されているのに、別段急ぐ気にもなれぬ。しかし結婚が全然問題にならない、とも思っているわけではない。時節の花紅葉につけて、あわれをも情けも文を通わして、好ましく思っているのだが、自分と縁がなくて、ほかの男と結婚すれば、やはり残念に思うだろう。自分のものだという気持ちになっているのだ。 まだ夜更けのうちに帰った。八の宮が心細く先も長くないような様子を思い出して、「何かと忙しい時期が過ぎてから行こう」と思う。匂宮も、この秋には紅葉を見にお出かけになるだろうと、何か良いきっかけを思いめぐらす。 文は絶えず使いをだした。中の君は匂宮が、本気だとも思っていなかったので、煩わしくも感じず、軽く応じるといった有様で、その時々に応じて文を交わしていた。 2020.10.1/ 2022.6.18/ 2023.9.4 |

| 46.9 八の宮、姫君たちに訓戒して山に入る | △ |

|

秋深くなりゆくままに、宮は、いみじうもの心細くおぼえたまひければ、「例の、静かなる所にて、念仏をも紛れなうせむ」と思して、君たちにもさるべきこと聞こえたまふ。

「世のこととして、つひの別れを逃れぬわざなめれど、思ひ慰まむ方ありてこそ、悲しさをも覚ますものなめれ。また見譲る人もなく、心細げなる御ありさまどもを、うち捨ててむがいみじきこと。 されども、さばかりのことに妨げられて、長き夜の闇にさへ惑はむが益なさを。かつ見たてまつるほどだに思ひ捨つる世を、去りなむうしろのこと、知るべきことにはあらねど、わが身一つにあらず、過ぎたまひにし御面伏せに、軽々しき心どもつかひたまふな。 おぼろけのよすがならで、人の言にうちなびき、この山里をあくがれたまふな。ただ、かう人に違ひたる契り異なる身と思しなして、ここに世を尽くしてむと思ひとりたまへ。ひたぶるに思ひなせば、ことにもあらず過ぎぬる年月なりけり。まして、女は、さる方に絶え籠もりて、いちしるくいとほしげなる、よそのもどきを負はざらむなむよかるべき」 † などのたまふ。ともかくも身のならむやうまでは、思しも流されず、ただ、「いかにしてか、後れたてまつりては、世に片時もながらふべき」と思すに、かく心細きさまの御あらましごとに、言ふ方なき御心惑ひどもになむ。心のうちにこそ思ひ捨てたまひつらめど、明け暮れ御かたはらにならはいたまうて、にはかに別れたまはむは、つらき心ならねど、げに恨めしかるべき御ありさまになむありける。 明日、入りたまはむとての日は、例ならず、こなたかなた、たたずみ歩きたまひて見たまふ。いとものはかなく、かりそめの宿りにて過ぐいたまひける御住まひのありさまを、「亡からむのち、いかにしてかは、若き人の絶え籠もりては過ぐいたまはむ」と、涙ぐみつつ念誦したまふさま、いときよげなり。 おとなびたる人びと召し出でて、 † 「うしろやすく仕うまつれ。何ごとも、もとよりかやすく、世に聞こえあるまじき際の人は、末の衰へも常のことにて、紛れぬべかめり。かかる際になりぬれば、人は何と思はざらめど、口惜しうてさすらへむ、契りかたじけなく、いとほしきことなむ、多かるべき。もの寂しく心細き世を経るは、例のことなり。 生まれたる家のほど、おきてのままにもてなしたらむなむ、聞き耳にも、わが心地にも、過ちなくはおぼゆべき。にぎははしく人数めかむと思ふとも、その心にもかなふまじき世とならば、ゆめゆめ軽々しく、よからぬ方にもてなしきこゆな」 などのたまふ。 まだ暁に出でたまふとても、こなたに渡りたまひて、 「無からむほど、心細くな思しわびそ。心ばかりはやりて遊びなどはしたまへ。何ごとも思ふにえかなふまじき世を。思し入られそ」 など、返り見がちにて出でたまひぬ。二所、いとど心細くもの思ひ続けられて、起き臥しうち語らひつつ、 「一人一人なからましかば、いかで明かし暮らさまし」 「今、行く末も定めなき世にて、もし別るるやうもあらば」 など、泣きみ笑ひみ、戯れごともまめごとも、同じ心に慰め交して過ぐしたまふ。 |

秋が深くなり、八宮は、ひどく心細い気持ちになったので、「例の、静かなところへ、念仏を余念なく勤めよう」と思って、姫君たちにも、これからの心得を申し上げる。

「この世の習いとして、死別は避けられない、気持ちの安まることがあれば、悲しみも和らぎます。世話を頼める人もなく、頼りない境遇のあなた方を見捨てていくのは、とてもつらいです。 しかし、それに妨げられて、あの世で成仏できないのは、益がない。またあなた方を世話しながらも世に執着を残さぬようにしてきたが、死後のことは知るべき由もないが、私一人のためだけではありません。亡くなった母の不名誉にならないように。 充分に頼りになる人でなくては、人の甘言になびいて、この山里を出てはいけません。ただ、人と違ってこのような特別の定と思って、ここで生涯を終えようと思いなさい。一途にその気になれば、何でもなく過ぎてしまう年月です。まして女は、女らしくひっそり閉じこもって、不体裁な評判にならないよう非難を浴びないのがかしこい生き方です」 などと仰せになる。 どうなるにせよ、身の成行きまでは、考えも及ばず、「父宮に先立たれては、一体どうしましょう、世に片時も生きられない」と思うと、このような心細い先のことまで諭すので、二人とも言いようがないほどの嘆きようである。内心では、ひそかに姫たちへの執着を捨てていたが、明け暮れ側にいて、急に今お別れというのは、情が薄いからではなく、恨めしく思われても仕方なかった。 明日行に入るという日は、普段に似ず山荘のあちこちを立ち止まりながら歩き回ってご覧になる。いかにも質素で、ほんの一時の雨露のしのぎとして過ごしてこられた住まいの有様を、「自分が亡くなってから姫君たちがどうやって閉じこもって過ごすのだろう」と涙ぐんで念誦する姿は、清らかである。 年配の女房たちを召し出して、 「安心して仕えてほしい。もともと気楽に暮らせて、世間に何とも思われない身分の人の、子孫が零落するのはよくあり、誰も気に留めないだろう。しかし宮家ともなると、人は何とも思わなくても、零落するのは、血筋がら申し訳ないし、見るに見かねる、貧しく頼りない暮らしになるのは、よくあることだ。 生まれた家柄を保ち、格式通りに身を処するのは、人の聞くところも、自分としても、間違っていないと思われる。人並みに贅沢な暮らしがしたいと思っても、それが叶わないご時世なら、決して軽々しく、身分を汚す取り持ちをしてはならない」 などと言う。 まだ暁に、お出かけになる時も、姫君たちの部屋に伺って、 「留守の間、心細く思わないこと。気持ちは明るく持って、琴などを弾いていなさい。何ごとも思い通りにならないこの世を、気にしない」 など、後ろ髪をひかれる思いで、出かけた。残された二人は、ひどく心細く物思いして、起き伏し語らいなが、 「ひとりになったら、どうして暮らしていけましょう」 「今もこの先も定めなき世ですから、もし別れ別れになったら」 などと、泣いたり笑ったり、遊びも手仕事も、互にいたわりながら過ごした。 2020.10.2/ 2022.6.19/ 2023.9.5 |

| 46.10 八月二十日、八の宮、山寺で死去 | 〇 |

|

かの行ひたまふ三昧、今日果てぬらむと、いつしかと待ちきこえたまふ夕暮に、人参りて、

「今朝より、悩ましくてなむ、え参らぬ。風邪かとて、とかくつくろふとものするほどになむ。さるは、例よりも対面心もとなきを」 と聞こえたまへり。胸つぶれて、いかなるにかと思し嘆き、御衣ども綿厚くて、急ぎせさせたまひて、たてまつれなどしたまふ。二、三日怠りたまはず。「いかに、いかに」と、人たてまつりたまへど、 「ことにおどろおどろしくはあらず。そこはかとなく苦しうなむ。すこしもよろしくならば、今、念じて」 など、言葉にて聞こえたまふ。阿闍梨つとさぶらひて仕うまつりける。 「はかなき御悩みと見ゆれど、限りのたびにもおはしますらむ。君たちの御こと、何か思し嘆くべき。人は皆、御宿世といふもの異々なれば、御心にかかるべきにもおはしまさず」 と、いよいよ思し離るべきことを聞こえ知らせつつ、「今さらにな出でたまひそ」と、諌め申すなりけり。 八月二十日のほどなりけり。おほかたの空のけしきもいとどしきころ、君たちは、朝夕、霧の晴るる間もなく、思し嘆きつつ眺めたまふ。有明の月のいとはなやかにさし出でて、水の面もさやかに澄みたるを、そなたの蔀上げさせて、見出だしたまへるに、鐘の声かすかに響きて、「明けぬなり」と聞こゆるほどに、人びと来て、 「この夜中ばかりになむ、亡せたまひぬる」 と泣く泣く申す。心にかけて、いかにとは絶えず思ひきこえたまへれど、うち聞きたまふには、あさましくものおぼえぬ心地して、いとどかかることには、涙もいづちか去にけむ、ただうつぶし臥したまへり。 いみじき目も、見る目の前にておぼつかなからぬこそ、常のことなれ、おぼつかなさ添ひて、思し嘆くこと、ことわりなり。しばしにても、後れたてまつりて、世にあるべきものと思しならはぬ御心地どもにて、いかでかは後れじと泣き沈みたまへど、限りある道なりければ、何のかひなし。 |

あの勤行三昧の修行も、今日が終わりだと、心待ちにしていた夕暮れ、使いが来て、

「今朝から、具合が悪く、帰れない。風邪かと思って、あれこれ手当をしています。あなた方に会いたがっています」 と書いてある。姫君たちはどきりとして、どんな容態なのかと嘆き、綿を厚く入れた衣を急いで仕立てて、お届けした。二三日はしきりに使いを出した。「どんなご様子か」と、使いを立てたが、 「特にひどいわけではありません。どことなく大儀なのです。少し楽になったら、無理をしても帰ります」 などと、口頭で返すのだった。阿闍梨が側に控えて、看病している。 「何でもない病気のように見えますが、これが最後かも知れません。姫君たちの行末、何も心配には及びません。人は皆、宿世が違いますので、思い通りにはいかないものです」 と、いよいよこの世の執着を離れるべきことを諭すのであった。「もう山を下りませんように」と諫めるのだった。 八月二十日頃だった。ただでさえ秋の空の気色もひときわ物悲しいのに、姫君たちは、朝夕の霧が晴れる間がなく、思い嘆き物思いに沈んでいる。有明の月がはなやかに出て、水の面が澄んでいて、川の方の蔀上げさせて外を眺めていると、鐘の音かすかに響いて、「夜が明けたのだろう」と話ていると、使いが来て、 「この夜中に、亡くなりました」 と泣きながら言う。どんな具合かと絶えず思っていたが、いざその知らせを聞くと、あまりのことに分別も消えて、ましてあまりに大きな悲しみに、涙もどこかにいったのか、ただうつ伏していた。 悲しいことも、目の前ではっきり死に目にあうのが、普通のことだが、どんな最後だったか分からない心残りもあって、思い嘆くのももっともだった。少しの間も、父に先立たれて生きることはないと思っていたので、後を追いたいと泣きじゃくったが、寿命に定めがあるので、その甲斐もない。 2020.10.2/ 2022.6.19/ 2023.9.5 |

| 46.11 阿闍梨による法事と薫の弔問 | 〇 |

|

阿闍梨、年ごろ契りおきたまひけるままに、後の御こともよろづに仕うまつる。

「亡き人になりたまへらむ御さま容貌をだに、今一度見たてまつらむ」 と思しのたまへど、 「今さらに、なでふさることかはべるべき。日ごろも、また会ひたまふまじきことを聞こえ知らせつれば、今はまして、かたみに御心とどめたまふまじき御心遣ひを、ならひたまふべきなり」 とのみ聞こゆ。おはしましける御ありさまを聞きたまふにも、阿闍梨のあまりさかしき聖心を、憎くつらしとなむ思しける。 入道の御本意は、昔より深くおはせしかど、かう見譲る人なき御ことどもの見捨てがたきを、生ける限りは明け暮れえ避らず見たてまつるを、よに心細き世の慰めにも、思し離れがたくて過ぐいたまへるを、限りある道には、先だちたまふも慕ひたまふ御心も、かなはぬわざなりけり。 中納言殿には、聞きたまひて、いとあへなく口惜しく、今一度、心のどかにて聞こゆべかりけること多う残りたる心地して、おほかた世のありさま思ひ続けられて、いみじう泣いたまふ。「またあひ見ること難くや」などのたまひしを、なほ常の御心にも、朝夕の隔て知らぬ世のはかなさを、人よりけに思ひたまへりしかば、耳馴れて、昨日今日と思はざりけるを、かへすがへす飽かず悲しく思さる。 阿闍梨のもとにも、君たちの御弔らひも、こまやかに聞こえたまふ。かかる御弔らひなど、また訪れきこゆる人だになき御ありさまなるは、ものおぼえぬ御心地どもにも、年ごろの御心ばへのあはれなめりしなどをも、思ひ知りたまふ。 「世の常のほどの別れだに、さしあたりては、またたぐひなきやうにのみ、皆人の思ひ惑ふものなめるを、慰むかたなげなる御身どもにて、いかやうなる心地どもしたまふらむ」と思しやりつつ、後の御わざなど、あるべきことども、推し量りて、阿闍梨にも訪らひたまふ。ここにも、老い人どもにことよせて、御誦経などのことも思ひやりたまふ。 |

阿闍梨は以前からの約束通りに、後のことを取り仕切ってお仕えした。

「亡き人になってしまった父のご容貌を今一度拝見したいのですが」 と姫君たちは思って申し出たが、 「今さら何でご対面などなさるか。日ごろも、また会うべきではないことを、諭していましたので、今はまして、互いに心を留めない心遣いをお持ちにならなければならないのです」 とだけ言うのだった。山寺で父宮の過ごした様子を問うたが、阿闍梨の道理を振りかざした聖心を、憎らしくひどいと思った。 八宮の出家の本意は、昔から深くありましたが、このように後を任せられる人がいないお二人の不憫な身の上を、生きている間はお手許で世話して心細い世の慰めとしていて、出家できなかったのだが、生死の道は、先に行くにしても後を追うにしても、思うにまかせぬことだった。 薫は、宮の逝去を聞いて、ひどく力を落とし、今一度、ゆっくりお話しすべきことがたくさんある心地がして、この世の無常があれこれ思われて、激しく泣くのであった。「今一度会うのは難しいかも」などと仰っていたのを、平常の心得にも、朝夕にやってくる世のはかなさを、人一倍思っていたので、気にもせず、昨日今日とは思わなかったが、かえすがえす残念に悲しく思われた。 阿闍梨のもとや、姫君たちへの弔問は、ねんごろにあった。このような弔問も、薫の他は、訪れる人もない有様なのは、分別もつかない悲しみの中にも、年ごろの薫の心遣いのあわれなのが、姫君たちにも思い知れるのだった。 「世の常の別れでも、その時にあたっては、またとないことのように、皆人は思うのだが、慰めようもない二人の身の上では、どんな心地がしているのだろう」と思いやり、後の法事など、なすべきことを、推し量って、阿闍梨にも届けるのだった。山荘にいる老いた女房たちに贈るとかこつけて、読経などを手厚く手配するのであった。 2020.10.3/ 2022.6.19/ 2023.9.5 |

| 46.12 九月、忌中の姫君たち | 〇 |

|

明けぬ夜の心地ながら、九月にもなりぬ。野山のけしき、まして袖の時雨をもよほしがちに、ともすればあらそひ落つる木の葉の音も、水の響きも、涙の滝も、一つもののやうに暮れ惑ひて、「かうては、いかでか、限りあらむ御命も、しばしめぐらいたまはむ」と、さぶらふ人びとは、心細く、いみじく慰めきこえつつ。

ここにも念仏の僧さぶらひて、おはしましし方は、仏を形見に見たてまつりつつ、時々参り仕うまつりし人びとの、御忌に籠もりたる限りは、あはれに行ひて過ぐす。 兵部卿宮よりも、たびたび弔らひきこえたまふ。さやうの御返りなど、聞こえむ心地もしたまはず。おぼつかなければ、「中納言にはかうもあらざなるを、我をばなほ思ひ放ちたまへるなめり」と、恨めしく思す。紅葉の盛りに、文など作らせたまはむとて、出で立ちたまひしを、かく、このわたりの御逍遥、便なきころなれば、思しとまりて口惜しくなむ。 |

いつまでも明けない夜の中にいる心地で過ごすうちに、九月になった。野山の気色も、袖を濡らす時雨は止まず、競って落ちる木の葉の音も、水の響きも、涙の滝も、区別できないほど暮れ惑って、「こんなことではどうして、定めある命も、生きていけるだろうか」とお付きの女房たちも、心細く、何くれと慰めるのだった。

山荘にも念仏の僧たちがやって来て、生前の居間で、持仏を形見にみたてて、時々伺候していた僧たちが、忌に籠っている間は、あわれに勤行した。 匂宮からも、たびたび弔いがあった。そうした文の返事も、申し上げる気にもならない。何の返事もないので、「薫にはこんなに冷たくないのに、わたしを疎んじているのか」と、恨めしく思う。紅葉の盛りに、詩文などを作らせようと思い、出かけようとしたが、この辺りの逍遥は、不都合な時期なので、思いとどまり口惜しく思った。 2020.10.3/ 2022.6.21/ 2023.9.5 |

| 46.13 匂宮からの弔問の手紙 | |

|

御忌も果てぬ。限りあれば、涙も隙もやと思しやりて、いと多く書き続けたまへり。時雨がちなる夕つ方、

「牡鹿鳴く秋の山里いかならむ 小萩が露のかかる夕暮 ただ今の空のけしき、思し知らぬ顔ならむも、あまり心づきなくこそあるべけれ。枯れゆく野辺も、分きて眺めらるるころになむ」 などあり。 「げに、いとあまり思ひ知らぬやうにて、たびたびになりぬるを、なほ、聞こえたまへ」 など、中の宮を、例の、そそのかして、書かせたてまつりたまふ。 「今日までながらへて、硯など近くひき寄せて見るべきものとやは思ひし。心憂くも過ぎにける日数かな」と思すに、またかきくもり、もの見えぬ心地したまへば、押しやりて、 「なほ、えこそ書きはべるまじけれ。やうやうかう起きゐられなどしはべるが、げに、限りありけるにこそとおぼゆるも、疎ましう心憂くて」 と、らうたげなるさまに泣きしをれておはするも、いと心苦し。 夕暮のほどより来ける御使、宵すこし過ぎてぞ来たる。「いかでか、帰り参らむ。今宵は旅寝して」と言はせたまへど、「立ち帰りこそ、参りなめ」と急げば、いとほしうて、我さかしう思ひしづめたまふにはあらねど、見わづらひたまひて、 「涙のみ霧りふたがれる山里は 籬に鹿ぞ諸声に鳴く」 黒き紙に、夜の墨つきもたどたどしければ、ひきつくろふところもなく、筆にまかせて、おし包みて出だしたまひつ。 |

忌中の行事も終わった。ものには限度があるので、涙も乾く頃だろうと思って、長い文を書いた。時雨がちな夕暮れで、

(匂宮)「牡鹿鳴く秋の山里ではいかがお過ごしでしょうか 小萩に露がかかる夕暮れです ただ今の空の気色を知らぬといわれるなら、あまりに情けない心づきでしょう。枯れゆく野辺も、とりわけ物悲しい頃です」 などとあった。 「ほんとに、風情も何も分からぬように、たびたび失礼しているので、やはり返事は書きなさい」 などと、大君は中の宮に勧めて、書かせようとする。 「今日まで生きて来て、硯など近くに寄せると思ったことがあるだろうか、情けなく日数がたってしまった」と思うと、また涙に曇って、物が見えなくなり、押しやって、 「やはり、どうしても書けない。ようやく起きられるようになってなるほど悲しみも薄れてゆくと思われますが、自分が嫌で情けない」 と可愛らしいく泣き沈んでいるのも、痛々しい。 夕暮れに出発した使いは、宵少し過ぎて宇治に着いた。「どうしてこれから帰れますか。今宵はこちらで泊まって」と言伝たが、「すぐ引き返して帰参します」と急ぐので、大君は気の毒に思って、自分だけが冷静だったと思ったわけではないが、見るに見かねて、 (大君)「涙の霧でふさがった山里は 籬に泣く鹿と一緒に鳴いています」 鈍色の紙に夜が暗く墨付きもよく分からないまま、気を遣うこともなく、筆にまかせて書くと、そのまま包んで渡した。 2020.10.3/ 2022.6.21/ 2023.9.5 |

| 46.14 匂宮の使者、帰邸 | |

|

御使は、木幡の山のほども、雨もよにいと恐ろしげなれど、さやうのもの懼ぢすまじきをや選り出でたまひけむ、むつかしげなる笹の隈を、駒ひきとどむるほどもなくうち早めて、片時に参り着きぬ。御前にても、いたく濡れて参りたれば、禄賜ふ。

さきざき御覧ぜしにはあらぬ手の、今すこしおとなびまさりて、よしづきたる書きざまなどを、「いづれか、いづれならむ」と、うちも置かず御覧じつつ、とみにも大殿籠もらねば、 「待つとて、起きおはしまし」 「また御覧ずるほどの久しきは、いかばかり御心にしむことならむ」 と、御前なる人びと、ささめき聞こえて、憎みきこゆ。ねぶたければなめり。 まだ朝霧深き朝に、いそぎ起きてたてまつりたまふ。 「朝霧に友まどはせる鹿の音を おほかたにやはあはれとも聞く 諸声は劣るまじくこそ」 とあれど、「あまり情けだたむもうるさし。一所の御蔭に隠ろへたるを頼み所にてこそ、何ごとも心やすくて過ごしつれ。心よりほかにながらへて、思はずなることの紛れ、つゆにてもあらば、うしろめたげにのみ思しおくめりしなき御魂にさへ、疵やつけたてまつらむ」と、なべていとつつましう恐ろしうて、聞こえたまはず。 この宮などを、軽らかにおしなべてのさまにも思ひきこえたまはず。なげの走り書いたまへる御筆づかひ言の葉も、をかしきさまになまめきたまへる御けはひを、あまたは見知りたまはねど、見たまひながら、「そのゆゑゆゑしく情けある方に、言をまぜきこえむも、つきなき身のありさまどもなれば、何か、ただ、かかる山伏だちて過ぐしてむ」と思す。 |

使いは、木幡の山の辺り雨が降りそうで恐ろし気なのを、ものともしない屈強の者を選んで送り出したのだろう、気味の悪い笹の生い茂った山道を、馬を止めることなく、早く着いた。御前に参じて、たいそう濡れていたので、匂宮は禄を賜った。

以前ご覧になっていた手と違い、もう少し大人びた筆跡で、風情のある書きざまなど、「どちらがどちらの筆跡なのだろう」と、下に置かずご覧になって、なかなか寝なかったので、 「待つと言って、起きておいでだ」 「今度はご覧あそばすのが長いのは、どれだけつよいご執心か」 御前に仕える女房たちは、ひそひそ言って、妬んでいる。眠たいのだろう。 まだ朝霧深い早朝、いそいで起きて、返事を書いた。 (匂宮)「朝霧に友にはぐれた鹿の音を 並みの心で聞きましょうか、あわれと聞きます わたしも一緒に泣いています」 とあるが、「あまりに風情知り顔に振舞うのも面倒だ。父宮の庇護の元に隠れて、何ごとも心安く過ごしてきた。心ならずも生き永らえて、不本意な間違いが、少しでもあれば、気がかりでならない様に思っていた亡き父の御魂にさへ、傷をつけてしまう」と、男というものに気後れし恐ろしくて、大宮は返事はされない。 大君はこの匂宮をその辺の並みの人のように思ってるわけではない。匂宮が何気なく走り書いた筆づかいや言葉も、風情があって優雅な趣など、見ながら、たくさんは知らないが、「その趣ある優雅な文に付き合って相手をして返事を出すのも、不釣り合いな身なので、何の、ひたすら山住みの者として過ごそう」と思うのだった。 2020.10.4/ 2022.6.21/ 2023.9.5 |

| 46.15 薫、宇治を訪問 | 〇 |

|

中納言殿の御返りばかりは、かれよりもまめやかなるさまに聞こえたまへば、これよりも、いとけうとげにはあらず聞こえ通ひたまふ。御忌果てても、みづから参うでたまへり。東の廂の下りたる方にやつれておはするに、近う立ち寄りたまひて、古人召し出でたり。

闇に惑ひたまへる御あたりに、いとまばゆく匂ひ満ちて入りおはしたれば、かたはらいたうて、御いらへなどをだにえしたまはねば、 「かやうには、もてないたまはで、昔の御心むけに従ひきこえたまはむさまならむこそ、聞こえ承るかひあるべけれ。なよびけしきばみたる振る舞ひをならひはべらねば、人伝てに聞こえはべるは、言の葉も続きはべらず」 とあれば、 「あさましう、今までながらへはべるやうなれど、思ひさまさむ方なき夢にたどられはべりてなむ、心よりほかに空の光見はべらむもつつましうて、端近うもえみじろきはべらぬ」 と聞こえたまへれば、 「ことといへば、限りなき御心の深さになむ。月日の影は、御心もて晴れ晴れしくもて出でさせたまはばこそ、罪もはべらめ。行く方もなく、いぶせうおぼえはべり。また思さるらむは、しばしをも、あきらめきこえまほしくなむ」 と申したまへば、 「げに、こそ。いとたぐひなげなめる御ありさまを、慰めきこえたまふ御心ばへの浅からぬほど」など、聞こえ知らす。 |

薫への返事だけは、生真面目にまめに文をくれるので、こちらからも、素っ気ない風ではなく文を出している。忌中が過ぎてから、自分でやって来た。姫たちは東の廂の間の低くなったところに質素な喪服でいて、薫が近くに寄って、例の老女を召し出した。

姫君たちが悲しみに暮れているのに、まばゆいばかりに匂いを散らして入っていくと、極まりが悪く、返事も返してくれないので、 「このようなよそよそしいもてなしでなく、昔父君がなされたように亡き人の意向に添ったような扱いなら、話し甲斐もあるというものです。色めいた振舞いは知りませんので、人を介しての話は、言葉も続きません」 と言うと、 「思いのほか、今まで生き長らえてきましたが、覚めない夢を見ているようで、心ならずも空の光を見るのも避けていますので、端近くに寄ってお相手することもできません」 と大君が答えれば、 「それを申せば、限りない御心の深さですが、月日の影と言っても、ご自分で晴れがましくしていたら、罪でしょうが、こんなことではどうしようもなく気持ちも晴れないでしょう。悲しみの一端でも、お慰めしたいと存じます」 と申し上げれば、 「そうです。君の気持ちは並々ならぬものです。姫をお慰めしようとの御心は浅くはありません」など、女房たちは言う。 2020.10.4/ 2022.6.21/ 2023.9.5 |

| 46.16 薫、大君と和歌を詠み交す | |

|

†

御心地にも、さこそいへ、やうやう心しづまりて、よろづ思ひ知られたまへば、昔ざまにても、かうまではるけき野辺を分け入りたまへる心ざしなども、思ひ知りたまふべし、すこしゐざり寄りたまへり。

† 思すらむさま、またのたまひ契りしことなど、いとこまやかになつかしう言ひて、うたて雄々しきけはひなどは見えたまはぬ人なれば、け疎くすずろはしくなどはあらねど、知らぬ人にかく声を聞かせたてまつり、すずろに頼み顔なることなどもありつる日ごろを思ひ続くるも、さすがに苦しうて、つつましけれど、ほのかに一言などいらへきこえたまふさまの、げに、よろづ思ひほれたまへるけはひなれば、いとあはれと聞きたてまつりたまふ。 黒き几帳の透影の、いと心苦しげなるに、ましておはすらむさま、ほの見し明けぐれなど思ひ出でられて、 「色変はる浅茅を見ても墨染に やつるる袖を思ひこそやれ」 と、独り言のやうにのたまへば、 「色変はる袖をば露の宿りにて わが身ぞさらに置き所なき はつるる糸は」 と末は言ひ消ちて、いといみじく忍びがたきけはひにて入りたまひぬなり。 |

大君は、そうは言っても、ようやく心も静まって、事態がよく分かるようになり、亡父のよしみとしても、こんな遠くの野辺に分け入って来られる薫の好意を思って、少しいざり寄った。

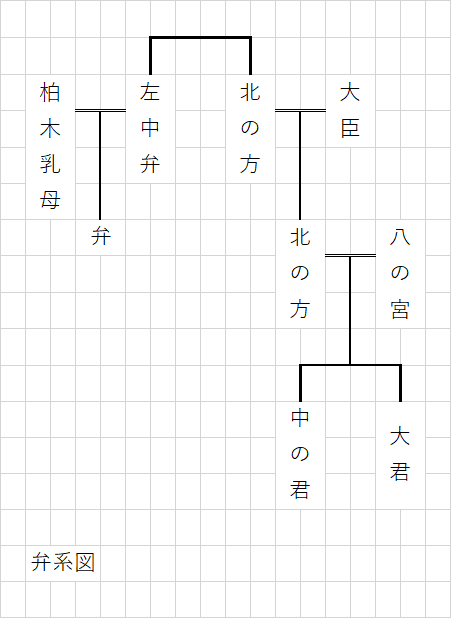

姫君たちの深い悲しみ、また父宮との約束などを、薫はとても細やかにやさしく言って、少しも荒々しい気配は見えないので、大君は気味悪く感じているのではないが、親しくもない人にこうして声を聞かせるのは、何となく薫を頼りにしたこともあって、さすがにつらく、気がひけるけれど、大君がかろうじて一言でも応答する様子は、なるほど悲しみにふぬけになったような気配を感じて、薫はお気の毒に思って聞いた。 鈍色の几帳の透影など、痛ましく感じられ、まして姫君たちのいる気配がわかり、ほのかに見た明け方の姿を思い出し、 (薫)「秋になって色の変わった浅茅を見ても 喪に服してやつれた悲しみをお察しします」 と独り言のように言うと、 (大君)「涙の露はこの袖を宿りにしますが、 わが身はこの世に置き所もありません 涙にくれて」 最期まで言わず、とても悲しみに堪えられない気配で奥に引っ込んだ。 弁系図

2020.10.4/ 2022.9.21/ 2023.9.7 |

| 46.17 薫、弁の君と語る | 〇 |

|

ひきとどめなどすべきほどにもあらねば、飽かずあはれにおぼゆ。老い人ぞ、こよなき御代はりに出で来て、昔今をかき集め、悲しき御物語ども聞こゆ。ありがたくあさましきことどもをも見たる人なりければ、かうあやしく衰へたる人とも思し捨てられず、いとなつかしう語らひたまふ。

「いはけなかりしほどに、故院に後れたてまつりて、いみじう悲しきものは世なりけりと、思ひ知りにしかば、人となりゆく齢に添へて、官位、世の中の匂ひも、何ともおぼえずなむ。 ただ、かう静やかなる御住まひなどの、心にかなひたまへりしを、かくはかなく見なしたてまつりなしつるに、いよいよいみじく、かりそめの世の思ひ知らるる心も、もよほされにたれど、心苦しうて、とまりたまへる御ことどもの、ほだしなど聞こえむは、かけかけしきやうなれど、ながらへても、かの御言あやまたず、聞こえ承らまほしさになむ。 さるは、おぼえなき御古物語聞きしより、いとど世の中に跡とめむともおぼえずなりにたりや」 うち泣きつつのたまへば、この人はましていみじく泣きて、えも聞こえやらず。御けはひなどの、ただそれかとおぼえたまふに、年ごろうち忘れたりつるいにしへの御ことをさへとり重ねて、聞こえやらむ方もなく、おぼほれゐたり。 この人は、かの大納言の御乳母子にて、父は、この姫君たちの母北の方の、母方の叔父、左中弁にて亡せにけるが子なりけり。年ごろ、遠き国にあくがれ、母君も亡せたまひてのち、かの殿には疎くなり、この宮には、尋ね取りてあらせたまふなりけり。人もいとやむごとなからず、宮仕へ馴れにたれど、心地なからぬものに宮も思して、姫君たちの御後見だつ人になしたまへるなりけり。 昔の御ことは、年ごろかく朝夕に見たてまつり馴れ、心隔つる隈なく思ひきこゆる君たちにも、一言うち出で聞こゆるついでなく、忍びこめたりけれど、中納言の君は、「古人の問はず語り、皆、例のことなれば、おしなべてあはあはしうなどは言ひ広げずとも、いと恥づかしげなめる御心どもには、聞きおきたまへらむかし」と推し量らるるが、ねたくもいとほしくもおぼゆるにぞ、「またもて離れてはやまじ」と、思ひ寄らるるつまにもなりぬべき。 |

大君を引き留めるべき時ではないが、心残りにあわれを感じた。老女が、代役として出て来て、今昔の物語を集めて、悲しい話を語るのだった。世に珍しく驚くようなことをあれこれを見て来た人なので、こんなに老いた人でも軽視できず、薫はとてもやさしく相手をされるのだった。

「まだ幼い頃に、故六条院に先立たれて、この世はひどく悲しいのだ、と思い知って、成人して年に加えて、官位、世の栄華を得ても、関心はもてなかった。 八宮は、ただこうした静かなお住まいが、心に叶っていて、あっけなくお亡くなりになってしまったので、とても悲しく、無常迅速の世を思い知ることになりまして、おいたわしくあとに残った姫君たちのことが、出家の妨げになると言っては、口実になるが、生きながらえれば、宮との約束は決して違えず、きちんと守っていきたい。 それにしても、思いがけなく、あなたの昔話を聞いて、いよいよ人並みにこの世に生きたいと思わなくなりました」 薫が泣きながら言うと、老女はいっそう激しく泣いて、返事もまともに申し上げられない。薫の気配が、もう柏木そっくりに思われて年頃忘れていた昔のことを思い出されて、はきはきとお話することもできず、涙にくれている。 この老女は、かの柏木の乳母子であって、父はこの姫君たちの母方の叔父、左中弁で亡くなった者の、子であった。長年、遠い地方の国にいて、母君も亡くなり、致仕の大臣家とも疎遠になって、八宮の邸に引き取ってもらいお仕えするようになった。人柄もたしなみ深いわけではなく、宮仕えは馴れていたが、気が利かな者ではないと宮は思って、姫君たちの世話役とした。 柏木のことは、年頃朝夕にお側近くにお仕えして、他人行儀な秘密もなく親しく思っていた姫君たちにも、一言も洩らしたことがなく、胸に秘めていたけれど、薫は、「老女の問わず語りは、普通なので、誰彼なしに軽率に言い広めずとも、姫君たちには話しているだろうと思っていて、薫には自分の弱みとも困ったこととも思われ、それが一つには「姫君たちをわがものにせずにはおくまい」と思い込むきっかけになっていた。 2020.10.5/ 2022.6.21/ 2023.9.7 |

| 46.18 薫、日暮れて帰京 | |

|

今は旅寝もすずろなる心地して、帰りたまふにも、「これや限りの」などのたまひしを、「などか、さしもやは、とうち頼みて、また見たてまつらずなりにけむ、秋やは変はれる。あまたの日数も隔てぬほどに、おはしにけむ方も知らず、あへなきわざなりや。ことに例の人めいたる御しつらひなく、いとことそぎたまふめりしかど、いとものきよげにかき払ひ、あたりをかしくもてないたまへりし御住まひも、大徳たち出で入り、こなたかなたひき隔てつつ、御念誦の具どもなどぞ、変らぬさまなれど、『仏は皆かの寺に移したてまつりてむとす』」と聞こゆるを、聞きたまふにも、かかるさまの人影などさへ絶え果てむほど、とまりて思ひたまはむ心地どもを汲みきこえたまふも、いと胸いたう思し続けらる。

「いたく暮れはべりぬ」と申せば、眺めさして立ちたまふに、雁鳴きて渡る。 「秋霧の晴れぬ雲居にいとどしく この世をかりと言ひ知らすらむ」 |

今日は、この山荘に泊まるのも落ち着かず、帰ろうとするが、「会えるのもこれが最後だ」と八の宮が仰っていたのを、「そんなことはないだろうと高をくくって、会えなくなってしまった、同じ秋ですっかり変わってしまった。それほど日数もたっていないのに、冥土のどこへ行ってしまったのか、まことにあっけない。格別に、部屋を飾ることもなく、質素にされていたが、こざっぱり取り片づけられて、邸の内外の風情ある住まいも、忌籠りの僧たちが出入りし、それぞれ部屋に隔てを設けて、念誦の道具なども、生前のままだが、「『仏像は皆あの寺に寄贈してほしい』」と言っていたのを、聞いていて、人影がなくなると、残っている姫君たちの気持ちを推し量って、薫は胸が痛くなった。

「もう暮れました」と供の者が言う、物思いから立ち上がると、雁が鳴いて渡った。 (薫)「秋の霧がたちこめる曇った雲居に この世を仮の世と知らしめる雁が飛んでいく」 2020.10.5/ 2022.6.21/ 2023.9.7 |

| 46.19 姫君たちの傷心 | 〇 |

|

兵部卿宮に対面したまふ時は、まづこの君たちの御ことを扱ひぐさにしたまふ。「今はさりとも心やすきを」と思して、宮は、ねむごろに聞こえたまひけり。はかなき御返りも、聞こえにくくつつましき方に、女方は思いたり。

「世にいといたう好きたまへる御名のひろごりて、好ましく艶に思さるべかめるも、かういと埋づもれたる葎の下よりさし出でたらむ手つきも、いかにうひうひしく、古めきたらむ」など思ひ屈したまへり。 「さても、あさましうて明け暮らさるるは、月日なりけり。かく、頼みがたかりける御世を、昨日今日とは思はで、ただおほかた定めなきはかなさばかりを、明け暮れのことに聞き見しかど、我も人も後れ先だつほどしもやは経む、などうち思ひけるよ」 「来し方を思ひ続くるも、何の頼もしげなる世にもあらざりけれど、ただいつとなくのどやかに眺め過ぐし、もの恐ろしくつつましきこともなくて経つるものを、風の音も荒らかに、例見ぬ人影も、うち連れ声づくれば、まづ胸つぶれて、もの恐ろしくわびしうおぼゆることさへ添ひにたるが、いみじう堪へがたきこと」 と、二所うち語らひつつ、干す世もなくて過ぐしたまふに、年も暮れにけり。 |

薫が匂宮に会う時は、まずこの姫君たちのことを話題にする。「今はやりやすくなった」と匂宮は思って、心を込めて文を送る。何でもない返事でも、とても気を遣って書きづらい相手だ、と姫君たちは思っていた。

「匂宮は色好みの名が世間に広まっていて、心をそそる恋の相手と思っているらしいが、こんな田舎の葎の下から出す文も、どんなに幼稚で時代遅れと、思われているだろう」などと姫はふさいでいる。 「それにしても驚くことに疾く過ぎてゆく月日だろう。このように、父宮のはかない命を、昨日今日とは思わず、ただ一体に世間の無常迅速を、常日頃見聞きして来たけれど、父が先に逝くなど思って見なかった」 「これまでのことを思い見ても、何の栄えある生活ではなかったが、ただ日ごろのんびりと物思いに過ごし、何かに怯えたり気兼ねすることもなく、風の音も荒く、見かけない人たちが連れ立って来訪すると、まずどきりとして、父がおらず、何か恐ろしくわびしい思いをしなければならないのが、ひどく堪えがたい」 と二人で語らいながら、涙が乾くこともなく過ごして、年も暮れた。 2020.10.6/ 2022.6.21/ 2023.9.8 |

| 46.20 歳末の宇治の姫君たち | 〇 |

|

雪霰降りしくころは、いづくもかくこそはある風の音なれど、今はじめて思ひ入りたらむ山住みの心地したまふ。女ばらなど、

「あはれ、年は替はりなむとす。心細く悲しきことを。改まるべき春待ち出でてしがな」 と、心を消たず言ふもあり。「難きことかな」と聞きたまふ。 向かひの山にも、時々の御念仏に籠もりたまひしゆゑこそ、人も参り通ひしか、阿闍梨も、いかがと、おほかたにまれに訪れきこゆれど、今は何しにかはほのめき参らむ。 いとど人目の絶え果つるも、さるべきことと思ひながら、いと悲しくなむ。何とも見ざりし山賤も、おはしまさでのち、たまさかにさしのぞき参るは、めづらしく思ほえたまふ。このころのこととて、薪、木の実拾ひて参る山人どもあり。 阿闍梨の室より、炭などやうのものたてまつるとて、 「年ごろにならひはべりにける宮仕への、今とて絶えはつらむが、心細さになむ」 と聞こえたり。かならず冬籠もる山風ふせぎつべき綿衣など遣はししを、思し出でてやりたまふ。法師ばら、童べなどの上り行くも、見えみ見えずみ、いと雪深きを、泣く泣く立ち出でて見送りたまふ。 「御髪など下ろいたまうてける、さる方にておはしまさましかば、かやうに通ひ参る人も、おのづからしげからまし」 「いかにあはれに心細くとも、あひ見たてまつること絶えてやまましやは」 など、語らひたまふ。 「君なくて岩のかけ道絶えしより 松の雪をもなにとかは見る」 中の宮、 「奥山の松葉に積もる雪とだに 消えにし人を思はましかば」 うらやましくぞ、またも降り添ふや。 |

雪や霰が降るころになると、どこでも同じ風の音だが、今初めて決心して奥深く入った山住みの心地がする。女房たちは、

「あわれ、年が替わる。心細いことも悲しいことも、みんな改まって春が来てほしい」 と、元気に言うのもいた。「難しい」と姫君たちは聞いている。 阿闍梨の山寺からも、時々念仏に籠っていた縁で、人も時々参上したけれど、阿闍梨も、どうしているかと、様子を見に時々は来ていたが、今はすっかり参上しなくなった。 いよいよ人目も絶えて、これが当たり前とは思いながら、とても悲しかった。今までは気にしなかった、山里住まいの者もたまに寄ってくれるのが、ありがたい。この時季なので、薪、木の実を拾いに来る山人たちがいた。 阿闍梨の庵室より、炭などを贈られて、 「長年慣いになっていた宮への御用も、今年から途絶えてしまうのが寂しい」 と阿闍梨が文を遣わす。きまって冬ごもりの山風の寒さを防ぐ綿衣などを用意していたのを思い出して、持たせる。法師たちお供の童子たちが上っていくのも段々見えなくなり、雪が深く、泣く泣く見送る。 「父宮が出家して髪を剃っていたら、このように山寺から通う人も、自ずから多かったでしょうに」 「どんなにあわれで心細くとも、父宮に会えないことはなかったでしょう」 などと、語らうのだった。 (大君)「父君が亡くなって山寺との往来も絶えました 松にかかる雪を何と見ますか」 中の君 (中の君)「奥山の松に積もる雪を見ると 亡くなった父宮を思います」 憎らしくも、雪は消えてもまた降り積もります。 2020.10.6/ 2022.6.22/ 2023.9.8 |

| 46.21 薫、歳末に宇治を訪問 | 〇 |

|

中納言の君、「新しき年は、ふとしもえ訪らひきこえざらむ」と思しておはしたり。雪もいと所狭きに、よろしき人だに見えずなりにたるを、なのめならぬけはひして、軽らかにものしたまへる心ばへの、浅うはあらず思ひ知られたまへば、例よりは見入れて、御座などひきつくろはせたまふ。

墨染ならぬ御火桶、奥なる取り出でて、塵かき払ひなどするにつけても、宮の待ち喜びたまひし御けしきなどを、人びとも聞こえ出づ。対面したまふことをば、つつましくのみ思いたれど、思ひ隈なきやうに人の思ひたまへれば、いかがはせむとて、聞こえたまふ。 うちとくとはなけれど、さきざきよりはすこし言の葉続けて、ものなどのたまへるさま、いとめやすく、心恥づかしげなり。「かやうにてのみは、え過ぐし果つまじ」と思ひなりたまふも、「いとうちつけなる心かな。なほ、移りぬべき世なりけり」と思ひゐたまへり。 |

薫は、「正月には、すぐには宇治を尋ねることはできない」と思っていた。雪も深く、普通の身分の人でも姿を見せないのに、並々ならぬ決意で、気軽に尋ねて来た薫の心ばえが、並々ならず浅くないのを思って、大君はいつもより念を入れて、薫の御座をしつらえさせるのだった。

黒塗りでない火桶を奥から取り出して、埃を払うにつけても、父宮が待ち望んで喜んでいた気色を、女房たちも話している。対面することは、控えていたけれど、人の好意を察していないように薫が思っている気配なので、仕方ないと、お会いして話をなさる。 親し気ではないが、前よりも少し言葉数も多く、仰るので、いかにもそつがなく奥ゆかしい。「こうした対面だけでは済まないだろう」という気持ちになるのも、「我ながらあっさり変われば変わるものだ、移ろいやすいのは男女の仲だ」と薫は思った。 2020.10.6/ 2022.6.22/ 2023.9.8 |

| 46.22 薫、匂宮について語る | 〇 |

|

「宮の、いとあやしく恨みたまふことのはべるかな。あはれなりし御一言をうけたまはりおきしさまなど、ことのついでにもや、漏らし聞こえたりけむ。またいと隈なき御心のさがにて、推し量りたまふにやはべらむ、ここになむ、ともかくも聞こえさせなすべきと頼むを、つれなき御けしきなるは、もてそこなひきこゆるぞと、たびたび怨じたまへば、心よりほかなることと思うたまふれど、里のしるべ、いとこよなうもえあらがひきこえぬを、何かは、いとさしももてなしきこえたまはむ。

好いたまへるやうに、人は聞こえなすべかめれど、心の底あやしく深うおはする宮なり。なほざりごとなどのたまふわたりの、心軽うてなびきやすなるなどを、めづらしからぬものに思ひおとしたまふにや、となむ聞くこともはべる。何ごとにもあるに従ひて、心を立つる方もなく、おどけたる人こそ、ただ世のもてなしに従ひて、とあるもかかるもなのめに見なし、すこし心に違ふふしあるにも、いかがはせむ、さるべきぞ、なども思ひなすべかめれば、なかなか心長き例になるやうもあり。 崩れそめては、龍田の川の濁る名をも汚し、いふかひなく名残なきやうなることなども、皆うちまじるめれ。心の深うしみたまふべかめる御心ざまにかなひ、ことに背くこと多くなどものしたまはざらむをば、さらに、軽々しく、初め終り違ふやうなることなど、見せたまふまじきけしきになむ。 人の見たてまつり知らぬことを、いとよう見きこえたるを、もし似つかはしく、さもやと思し寄らば、そのもてなしなどは、心の限り尽くして仕うまつりなむかし。御中道のほど、乱り脚こそ痛からめ」 と、いとまめやかにて、言ひ続けたまへば、わが御みづからのこととは思しもかけず、「人の親めきていらへむかし」と思しめぐらしたまへど、なほ言ふべき言の葉もなき心地して、 「いかにとかは。かけかけしげにのたまひ続くるに、なかなか聞こえむこともおぼえはべらで」 と、うち笑ひたまへるも、おいらかなるものから、けはひをかしう聞こゆ。 |

「宮が、わたしをたいそう羨ましがっています。あわれな父宮のご遺言をわたしが承ったことを、何かのついでに、漏らしたのかも知れません。それとも、賢しい宮の性格ですので、推察したのか、わたしに、姫君たちへの取り成しを頼まれて、姫君たちがつれないのは、取り次ぎが悪いからだと、たびたび責めますので、とんでもない言いがかりだと思いますが、この宇治への案内を、強くも拒み切れません、どうしてそのようにつれなくもてなすのですか。

匂宮は好色のように、世間では言われていますが、心の底は不思議なほど深いのです。軽い気持ちで女に声をかけるても、すぐなびくような女は、並みの女として軽蔑する、と聞いています。何ごとにも、あるがままに受け入れ、自分を主張することもなく、おうような人こそ、世間のならわしに素直に従って、どのようなことがあっても軽く見過ごし、少し気に入らないことがあっても、仕方のないことだ、これも定めだ、と思っていられれば、かえって長く添い遂げられる例もあります。 一旦夫婦仲が壊れたら、龍田川の濁った川の名も汚し、話にならず縁の切れてしまうような例も、世間にはよくあるようです。匂宮は、物事に深い愛着を覚えるご性分ですから、特に意に背くようなことが多くなければ、宮は決して、はじめと終わりが違うような態度はとらない方です。 宮について人の知らないことも、わたしはよく存じていますので、もし似合いの話とお思いなら、その取り持ちなどは心の限り力を尽くします。そうなれば。京と宇治の間を、足の痛い思いをしましょう」 と、とても真面目に言い続ければ、大君は自分のこととは思いもよらず、「妹の親代わりのように応対しよう」と思案するが、やはりどう言ったらいいのか分からないので、 「どういうお話でしょう。わたしたちにかかわりのあることのようですが、仰ることがよく分かりませんで」 と、にっこり笑っているのも、おっとりしていて、好もしい気配に感じる。 2020.10.6/ 2022.6.22/ 2023.9.8 |

| 46.23 薫と大君、和歌を詠み交す | |

|

「かならず御みづから聞こしめし負ふべきこととも思うたまへず。それは、雪を踏み分けて参り来たる心ざしばかりを、御覧じ分かむ御このかみ心にても過ぐさせたまひてよかし。かの御心寄せは、また異にぞはべべかめる。ほのかにのたまふさまもはべめりしを、いさや、それも人の分ききこえがたきことなり。御返りなどは、いづ方にかは聞こえたまふ」

と問ひ申したまふに、「ようぞ、戯れにも聞こえざりける。何となけれど、かうのたまふにも、いかに恥づかしう胸つぶれまし」と思ふに、え答へやりたまはず。 「雪深き山のかけはし君ならで またふみかよふ跡を見ぬかな」 と書きて、さし出でたまへれば、 「御ものあらがひこそ、なかなか心おかれはべりぬべけれ」とて、 「つららとぢ駒ふみしだく山川を しるべしがてらまづや渡らむ さらばしも、影さへ見ゆるしるしも、浅うははべらじ」 と聞こえたまへば、思はずに、ものしうなりて、ことにいらへたまはず。けざやかに、いともの遠くすくみたるさまには見えたまはねど、今やうの若人たちのやうに、艶げにももてなさで、いとめやすく、のどやかなる心ばへならむとぞ、推し量られたまふ人の御けはひなる。 かうこそは、あらまほしけれと、思ふに違はぬ心地したまふ。ことに触れて、けしきばみ寄るも、知らず顔なるさまにのみもてなしたまへば、心恥づかしうて、昔物語などをぞ、ものまめやかに聞こえたまふ。 |

「今の話は、必ずしもあなたご自身のことではございません。あなたについては、こうして雪を踏み分けて参りましたわたしの心ざしを、ご覧じいたいて、姉君として聞いていただければ幸いです。匂宮は、別の方に関心があるようです。文の相手は、宮も少し洩らしたようだが、さて、はたからは分からぬことです、匂宮への返事はどなたがされましたか」

と、問うと、「よくも、戯れにも自分が書かなくてよかった。もしそうだとしたら、どんなに気恥ずかしく胸が痛んだことだろう」と思うと、答えられない。 (大君)「雪深い山の架け橋は、あなた以外に 踏む分けて通う人はいません」 大君は、こう書いて御簾の外に出すと、 「言い訳するのは、いろいろとかえって気になるものです」とて、 (薫)「凍った山川を踏みしだいて 道案内でまず私が先に渡りましょう そうなってこそ、私の浅くない思いがわかりましょう」 と、申し上げれば、大君は、心外で、不愉快になって、答えもしなかった。取りつく島もなく、ひどくよそよそしい感じではないが、若い女たちのように思わせぶりなところもなく、いかにも好ましく穏やかな気性なのだろうと推し量られる大君の気配であった。 女はこうありたいものだ、と予想通りの方だと思うのだった。何かにつけて言い寄ったりするが、素知らぬふりをして受け流すので、かえって気がひけて、昔話など、生真面目に語るのだった。 2020.10.7/ 2022.6.22/ 2023.9.8 |

| 46.24 薫、人びとを励まして帰京 | △ |

|

「暮れ果てなば、雪いとど空も閉ぢぬべうはべり」

と、御供の人びと声づくれば、帰りたまひなむとて、 「心苦しう見めぐらさるる御住まひのさまなりや。ただ山里のやうにいと静かなる所の、人も行き交じらぬはべるを、さも思しかけば、いかにうれしくはべらむ」 などのたまふも、「いとめでたかるべきことかな」と、片耳に聞きて、うち笑む女ばらのあるを、中の宮は、「いと見苦しう、いかにさやうにはあるべきぞ」と見聞きゐたまへり。 御くだものよしあるさまにて参り、御供の人びとにも、肴などめやすきほどにて、土器さし出でさせたまひけり。また御移り香もて騷がれし宿直人ぞ、鬘鬚とかいふつらつき、心づきなくてある、「はかなの御頼もし人や」と見たまひて、召し出でたり。 「いかにぞ。おはしまさでのち、心細からむな」 など問ひたまふ。うちひそみつつ、心弱げに泣く。 「世の中に頼むよるべもはべらぬ身にて、一所の御蔭に隠れて、三十余年を過ぐしはべりにければ、今はまして、野山にまじりはべらむも、いかなる木のもとをかは頼むべくはべらむ」 と申して、いとど人悪ろげなり。 おはしましし方開けさせたまへれば、塵いたう積もりて、仏のみぞ花の飾り衰へず、行ひたまひけりと見ゆる御床など取りやりて、かき払ひたり。本意をも遂げば、と契りきこえしこと思ひ出でて、 「立ち寄らむ蔭と頼みし椎が本 空しき床になりにけるかな」 とて、柱に寄りゐたまへるをも、若き人びとは、覗きてめでたてまつる。 日暮れぬれば、近き所々に、御荘など仕うまつる人びとに、御秣取りにやりける、君も知りたまはぬに、田舎びたる人びとは、おどろおどろしくひき連れ参りたるを、「あやしう、はしたなきわざかな」と御覧ずれど、老い人に紛らはしたまひつ。おほかたかやうに仕うまつるべく、仰せおきて出でたまひぬ。 |

「日も暮れて、いよいよ雪が降って空をふさいでいます」

と、供の人々が声を作っているので、帰ろうとして、 「とても痛々しいお住まいの様子です。三条の邸は、山里のような静かなところで、人も行き来もない邸だが、どうですか。そちらへ移るお気持ちになられたら、うれしいのですが」 などと薫は言うのだが、「そうなれば大変うれしい」と、小耳にはさんで、思わず微笑んでいる女房たちがいるのを、中の君は、「見苦しい。どうしてそんなことができよう」と思っている。 果物がしゃれた盛り付けで出され、付け人にも肴など体裁よく取り合わせて、酒がふるまわれた。拝領された狩衣の移り香でひやかされた宿直人が濃い髭面で、不愛想にしているのを、「頼みの宿直人」を、召し出した。 「どうしているか。宮がお亡くなりになって、さぞ寂しかろう」 などと問う。べそをかきながら、気よわげに泣く。 「世の中に頼りになる身内もいませんで、八の宮ただお一人の恩顧をこうむりまして、三十余年がたちまして、今となっては野山ににさすらって、いかなる木の元に身を寄せましょうか」 と言っていよいよ体裁の悪いことであった。 父宮の居室を開けると、塵が積もり、仏前の供花だけ以前のまま衰えず、宮が勤行していたと思われる床は取り払われて、片付けられ、出家の本懐を遂げたいと約束したこともいろいろ思い出されて、 (薫)「出家のあかつきには頼みにしていた椎の木も 御居間は空しい床になってしまった」 とて、柱に寄りかかっていると、若い女房たちは端から覗き見て愛でていた。 日が暮れて来たので、近い諸所に、荘園などのご用を務める者たちに、秣を取りにやったのだが、知らぬうちに、田舎びとたちは、大勢連れ立って来て、「困ったことになった」と思ったが、老女の弁の処に来たことにした。いつもこのように仕えてくれるよう、言いおいて帰京した。 2020.10.7/ 2022.6.30/ 2023.9.8 |

| 46.25 新年、阿闍梨、姫君たちに山草を贈る | △ |

|

年替はりぬれば、空のけしきうららかなるに、汀の氷解けたるを、ありがたくもと眺めたまふ。聖の坊より、「雪消えに摘みてはべるなり」とて、沢の芹、蕨などたてまつりたり。斎の御台に参れる。

「所につけては、かかる草木のけしきに従ひて、行き交ふ月日のしるしも見ゆるこそ、をかしけれ」 など、人びとの言ふを、「何のをかしきならむ」と聞きたまふ。 「君が折る峰の蕨と見ましかば 知られやせまし春のしるしも」 「雪深き汀の小芹誰がために 摘みかはやさむ親なしにして」 など、はかなきことどもをうち語らひつつ、明け暮らしたまふ。 中納言殿よりも宮よりも、折過ぐさず訪らひきこえたまふ。うるさく何となきこと多かるやうなれば、例の、書き漏らしたるなめり。 |

年が変わって、空の気色がうららかで、渚の氷も解け、不思議なことのように眺めている。聖の庵から、「雪が消えて、摘んだものでございます」といって、沢の芹、蕨などが贈られた。精進の食事に供される。

「山里の良さは、このような山草が季節によって変わるので、月日の移り変わりが知れるのが、おもしろいところですね」 などと女房たちが言っている、「何がおもしい」と聞いていた。 (大君)「これがもし父宮が摘んでくれた山の蕨でしたら 春のしるしとしてどんなにうれしく思うでしょう」 (中の君)「雪深い汀の芹も誰のためのに摘むのでしょう 贈って喜んでくれる親がなくては」 などと、とりとめのないことを話ながら、日々を暮らしていた。 薫からも、宮からも、機を逸せずに使いが来た。くだくだしく何でもないことが多いので、例によって書き漏らしました。 2020.10.8/ 2022.6.30/ 2023.9.8 |

| 46.26 花盛りの頃、匂宮、中の君と和歌を贈答 | △ |

|

花盛りのころ、宮、「かざし」を思し出でて、その折見聞きたまひし君たちなども、

「いとゆゑありし親王の御住まひを、またも見ずなりにしこと」 など、おほかたのあはれを口々聞こゆるに、いとゆかしう思されけり。 「つてに見し宿の桜をこの春は 霞隔てず折りてかざさむ」 と、心をやりてのたまへりけり。「あるまじきことかな」と見たまひながら、いとつれづれなるほどに、見所ある御文の、うはべばかりをもて消たじとて、 「いづことか尋ねて折らむ墨染に 霞みこめたる宿の桜を」 なほ、かくさし放ち、つれなき御けしきのみ見ゆれば、まことに心憂しと思しわたる。 |

桜の盛りの頃、匂宮が「かざし」の歌を送ったことを思い、同行した君たちも、

「趣のあった八宮親王のお住まいを、また見ることができないなんて」 などと、この世のはかなさを口々に言うので、訪れたいと思った。 (匂宮)「行きずりに見た宿の桜をこの春は、 霞を隔てず直に見て手折りたい」 と、思いのままに書き贈った。「とんでもないことだ」と、中の君は見たが、所在なかったので、見事な書きぶりの文のうわべの風情は無にすまいと思って、 (中の君)「どこを尋ねて手折るのかしら、墨染めの喪で 霞がかかった宿の桜を」 いつまでも、つれなく突き放した気色に見えるので、匂宮は本当に恨めしくと思った。 2020.10.8/ 2022.6.30/ 2023.9.8 |

| 46.27 その後の匂宮と薫 | 〇 |

|

御心にあまりたまひては、ただ中納言を、とざまかうざまに責め恨みきこえたまへば、をかしと思ひながら、いとうけばりたる後見顔にうちいらへきこえて、あだめいたる御心ざまをも見あらはす時々は、

「いかでか、かからむには」 など、申したまへば、宮も御心づかひしたまふべし。 「心にかなふあたりを、まだ見つけぬほどぞや」とのたまふ。 大殿の六の君を思し入れぬこと、なま恨めしげに、大臣も思したりけり。されど、 「ゆかしげなき仲らひなるうちにも、大臣のことことしくわづらはしくて、何ごとの紛れをも見とがめられむがむつかしき」 と、下にはのたまひて、すまひたまふ。 |

匂宮は、思い余って、ただ薫をあれこれと責めるので、薫は変だと思いながらも、いかにも後見人らしく大きな顔をして、 匂宮の浮気っぽい心ざまが見える時には、

「とてもとても、こんな御心では」 など、意見するのだが、宮も気になるらしい。 「気に入った女が、見つかるまでのことだ」と弁解される。 夕霧は、六の君を気に入ってくれないのを、不満に思っていた。けれど、 「珍し気もない間柄だから、父大臣がやかましく、ちょっとした浮気でも見咎めるだろう」 と、匂宮は陰で言って、嫌がっている。 2020.10.8/ 2022.6.30/ 2023.9.8 |

| 46.28 夏、薫、宇治を訪問 | |

|

その年、三条宮焼けて、入道宮も、六条院に移ろひたまひ、何くれともの騒がしきに紛れて、宇治のわたりを久しう訪れきこえたまはず。まめやかなる人の御心は、またいと異なりければ、いとのどかに、「おのがものとはうち頼みながら、女の心ゆるびたまはざらむ限りは、あざればみ情けなきさまに見えじ」と思ひつつ、「昔の御心忘れぬ方を、深く見知りたまへ」と思す。

その年、常よりも暑さを人わぶるに、「川面涼しからむはや」と思ひ出でて、にはかに参うでたまへり。朝涼みのほどに出でたまひければ、あやにくにさし来る日影もまばゆくて、宮のおはせし西の廂に、宿直人召し出でておはす。 そなたの母屋の仏の御前に、君たちものしたまひけるを、気近からじとて、わが御方に渡りたまふ御けはひ、忍びたれど、おのづから、うちみじろきたまふほど近う聞こえければ、なほあらじに、こなたに通ふ障子の端の方に、かけがねしたる所に、穴のすこし開きたるを見おきたまへりければ、外に立てたる屏風をひきやりて見たまふ。 ここもとに几帳を添へ立てたる、「あな、口惜し」と思ひて、ひき帰る、折しも、風の簾をいたう吹き上ぐべかめれば、 「あらはにもこそあれ。その御几帳おし出でてこそ」 と言ふ人あなり。をこがましきものの、うれしうて見たまへば、高きも短きも、几帳を二間の簾におし寄せて、この障子に向かひて、開きたる障子より、あなたに通らむとなりけり。 |

その年、三条宮が焼けて、女三の宮も六条院に移った。何かと忙しさに紛れて、宇治の邸をしばらく訪れなかった。真面目な薫は、人と違っていて、のんびり構えて、「きっとわたしの妻になる人だが、大君が許す気持ちにならない限りは、好色めいた無体な振舞いはしまい」と思っていて、「父宮との約束を自分は忘れていないことを、分かって欲しい」と思う。

その年、例年より暑さが堪えがたく、「川のほとりなら涼しいだろう」と思いついて、急に宇治へ出かけた。朝涼しい頃に出立して、あいにく指し込んでくる日差しもまばゆく、宮の居間だった西の廂に、宿直人を呼び出した。 隣の母屋の仏間に、姫君たちがいたのを、近すぎるとして、自分の部屋に移る気配がして、そっとするのだが、どうしても身じろぎされる気配が近くに聞こえるので、じっとしていられず、廂に通ずる障子の端の方に、掛け金をした処に、穴が少し開いているのを知っていたので、外側に立てた屏風をのけて、そっと覗いてみた。 ちょうど、几帳が置いてあって、「ああ何たることか」と思い、身を引こうとする折も折、風が簾を高く吹き上げて、 「外から見えたら大変です。その几帳を押し出して」 と女房が言っている。まぬけなことだと思いながら、うれしくなって見ていると、几帳を皆二間の簾に押し寄せて、向かいの障子口から中の君があちらに通ろうとするところだった。 2020.10.8/ 2022.6.30/ 2023.9.8 |

| 46.29 障子の向こう側の様子 | 〇 |

|

まづ、一人立ち出でて、几帳よりさし覗きて、この御供の人びとの、とかう行きちがひ、涼みあへるを見たまふなりけり。濃き鈍色の単衣に、萱草の袴もてはやしたる、なかなかさま変はりてはなやかなりと見ゆるは、着なしたまへる人からなめり。

帯はかなげにしなして、数珠ひき隠して持たまへり。いとそびやかに、様体をかしげなる人の、髪、袿にすこし足らぬほどならむと見えて、末まで塵のまよひなく、つやつやとこちたう、うつくしげなり。かたはらめなど、あならうたげと見えて、匂ひやかに、やはらかにおほどきたるけはひ、女一の宮も、かうざまにぞおはすべきと、ほの見たてまつりしも思ひ比べられて、うち嘆かる。 またゐざり出でて、「かの障子は、あらはにもこそあれ」と、見おこせたまへる用意、うちとけたらぬさまして、よしあらむとおぼゆ。頭つき、髪ざしのほど、今すこしあてになまめかしきさまなり。 「あなたに屏風も添へて立ててはべりつ。急ぎてしも、覗きたまはじ」 と、若き人びと、何心なく言ふあり。 「いみじうもあるべきわざかな」 とて、うしろめたげにゐざり入りたまふほど、気高う心にくきけはひ添ひて見ゆ。黒き袷一襲、同じやうなる色合ひを着たまへれど、これはなつかしうなまめきて、あはれげに、心苦しうおぼゆ。 髪、さはらかなるほどに落ちたるなるべし、末すこし細りて、色なりとかいふめる、翡翠だちていとをかしげに、糸をよりかけたるやうなり。紫の紙に書きたる経を、片手に持ちたまへる手つき、かれよりも細さまさりて、痩せ痩せなるべし。立ちたりつる君も、障子口にゐて、何ごとにかあらむ、こなたを見おこせて笑ひたる、いと愛敬づきたり。 |

まず中君一人が立って出て、几帳から覗いて、薫の供の者たちがあちこち行き交い、涼んでいるのを見ている。濃い鈍色の単衣に、萱草の袴の引き立っているのが、普通とは違って、はなやかに見えるのは、着る人の人柄だろう。

掛け帯は、しどけなく結んで垂らしていて、数珠を袖に隠し持っていた。すらりとした姿の美しい人で、髪は、袿に少し足らぬ程度で、末まで一筋の乱れもなく、つやつやして豊かで、美しい。横顔は、いかにも可愛らしく、艶がよく、物柔らかでおっとりした感じは、女一の宮もこのような美しさだったのではなかったかと、ちらりと見たの時のことを思い比べて、つい嘆息した。 今度は大君がいざり出て、「あの障子は、覗かれそうです」と、こちらをご覧になる様子は、いかにも用心深く、風情のある方のようだ。頭つき、髪の生え具合など、中の君よりもう少し高貴で優雅な感じである。 「向こう側にも屏風を立ててあります。容易には覗けないでしょう」 と若い女房たちで、何気なく言うものがあった。 「そんなことになったら大変です」 とて、気がかりそうに奥へ引っ込む様は、気品があって、奥ゆかしい感じだ。黒い袷一襲、中の君と同じ色合いで着ていたが、こちらはやさしく優雅な感じで、痛々しく胸が締め付けられるようだ。 髪は、すっきりする程度に抜け落ちたのだろう、末は少し細くなって、色なりと言うそうだが、翡翠の青羽のような色合いで、より糸を垂らしたようだ。紫の紙に書かれた経を、片手に持った手つきが、中の君より細めで、痩せぎすなのだろう。立っていた君も、障子口でどうしたことか、こちらを見て笑っている。たいそう愛嬌があった。 2020.10.8/ 2022.9.30/ 2023.9.8 |

| HOME |

源氏物語 目次 | あらすじ 章立て 登場人物 | 椎本系図 pdf |

|---|