今月の言葉抄 2006年8月

雪華とその成長

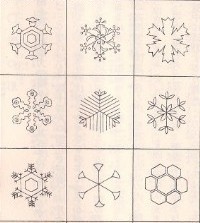

私は“雪国育ち”というわけではないが、“結晶”といえば、すぐに頭に思い浮かべるのは、あの六角板状の、スキー場などでは肉眼でも見ることができる雪の結晶である。図に示したような美しい形を眺めると、それはまさに“雪華”と呼ばれるのにふさわしい。

中谷宇吉郎や小林禎作の雪の研究は世界的に有名なのであるが、実は、江戸時代の天保年間(1830―44)に、下総国古河藩主・土井利位によって素晴らしい雪の観察が行なわれているのである。土井利位は当時“蘭鏡”と呼ばれていた素朴な顕微鏡で雪の結晶を観察し、忠実に描写した。その合計183枚のスケッチは『雪華図説(正編)(続編)』二冊にまとめられている。

さて、美しい外形を示す結晶はどのようにして生まれ、成長してゆくのであろうか。雪の結晶は、なぜ、あのように六角形を基本とする美しい“華”になるのであろうか。磁鉄鉱や水晶などの鉱物結晶は、なぜ、あのように神秘的ともいえる幾何学的に美しい形に成長するのだろうか。

結論をいえば、その「なぜ」については十分な説明ができないのが現状なのである。宇宙の誕生と同様に、自然界の現象の多くのことが依然として謎に包まれている。

一般的にいって、科学(science)は、自然現象の“何(what)”と“いかに(how)”については答えられるが“なぜ(why)”については答えられえられないのである。その“なぜ”は「神」のみぞ知る、ということだろうか。

雪華は実際にどのように成長していくのであろうか。

雪(人工雪)の結晶の成長の“その場観察”装置を開発し、顕微鏡下で動的観察を行なった権田武彦の素晴らしい研究がある。私は、実際にそのビデオ(動画)を見せていただいたのであるが、“自然界の神秘”を目のあたりにして感動した。何度も見ているうちに、われわれの宇宙の成長を見ているような錯覚にもとらわれた。

つまり、(雪の結晶の)成長過程において、一個一個の水分子がきちんと付着すべき位置に付着しない限り、全体としての秩序(正六角形、ほぼ同じ長さの六本の“ツノ”)は保てないのである。一個一個の分子間にはなんら区別はないのであるが、それらはそれぞれ個別のおさまるべき位置におさまった結果が美しい六角対称性(正六角形)を持った雪華なのである。それはまるで、一個一個の分子が雪の結晶(雪華)全体の形を把握しているかのようである。つまり、既存の結晶に近づいてくる分子が順に“正しい位置”に着くための、全体秩序に関する情報が各分子に伝わっているのではないかと思わざるを得ないのである。あるいは、一個一個の分子が全治秩序を保つために、“正しい位置”に着く“意志”を持っているということであろうか。

無秩序から秩序へ

雪の結晶は“最初”から六角板状に生長するのであろうか。

実は、数々の雪の結晶の成長過程を顕微鏡下で観察した権田武彦によれば、そうではないのである。

雪の生長過程は大別すると二種類ある。

まず、天然の雪のように、なんらかの異物(空中の塵埃のようなもの)を“核”に水蒸気が付着して昇華生長する場合、誕生直後の形は、その核物質の形に依存して無定形である。一方、水蒸気自体が直接凝結し、それを核として生長する場合、誕生直後の形は球形である。

いずれの場合も、雪結晶の初期の形は六角形ではない。“球形”も特別の晶癖を持たない形であることに注目すれば、“無定形”といってもよいだろう。つまり、雪結晶の誕生直後の形は“無定形”であり、それが成長過程のある段階から美しい六角形の“晶癖”を呈するようになるわけである。ここで便宜的に無定形の段階を“ミクロ段階”、晶癖を呈する段階を“マクロ段階”と呼ぶことにしよう。以下、この段階は雪結晶のみならず、すべての結晶に対して適用できる概念である。

ここで第4章で述べたマクロ世界とミクロ世界、ミクロ世界の不確実性について思い出していただきたい。

ミクロ世界の粒子(結晶の“原料”である原子、分子も“ミクロ世界の粒子”である)の挙動は、・・・、その存在位置は確率的にしかわからない。つまり、これから結晶を形成しようとするミクロ粒子の動きは無秩序である。したがって、そのようなミクロ粒子の“集合”によって誕生する結晶のミクロ段階の形が無定形になるのは理解しがたいことでも不思議なことでもなく、むしろ当然であろう。

不思議なのは、無秩序なミクロ粒子が、いつからかわからないが、事実としてミクロ段階の無定形からマクロ段階の美しい晶癖を呈すべく整然と秩序正しく配列することである。いつ、どこでそしてどのようにミクロ世界の“無秩序性”が終わり、マクロ世界の“秩序性”が現れるのであろうか。

いづれについても、それらを理解するのに、われわれの(少なくとも私の)“知性”はあまりにも不十分である。

自己組織化

地球上の自然界あるいは人間界の営みから全宇宙に至るまで、すべての“活動”にはエネルギーが必要であり、そのエネルギーが移動する時に限って“仕事(活動)”が為されるのである。そのエネルギーにはさまざまな形態のものがあるが、いずれの場合も、エネルギーは移動するたびに、その“価値”(具体的には“利用価値”)が減る、という熱力学上の大法則が存在する。これは“エントロピー(乱雑さ、無秩序さ)”という熱力学用語を使って「エントロピー増大の法則」と呼ばれ、宇宙全体のエントロピーは常に増大の方向に向かっているという。つまり、全体の宇宙の秩序性は常に失われ、無秩序が増大している、というのである。

しかし、どう考えても、無秩序状態から秩序状態が形成されるとしか思えない自然界の現象がある。

いま述べた結晶の生長がまさにそれであった。また、次章以下で述べる生命体、生物の生長もまさしくそれである。

生物の基本構成単位は、いうまでもなく細胞であり、それを形成するのは何度も述べたミクロ粒子の原子、分子である。生命体(生物)の生長過程は、結晶生長の場合と同様に、無秩序状態にある原子、分子が“自発的に”高度の秩序状態(その程度は無機物質の結晶の比ではない)を形成してゆく過程である。このような現象を、結晶生長の場合も含めて、自己組織化と呼ぶ。

自己組織化は、自然界の大法則である「エントロピー増大の法則」に反しているのだろうか。

実は、熱力学の「エントロピー増大の法則」は、外部とのエネルギーや物質のやり取りがない、系を構成する諸要素が互いに影響を及ぼし合わない、また相互作用しない、“閉じた系”にのみ適用されるものなのである。

本書の究極のゴールである生命体、生物の生長を理解する決め手は、この「自己組織化」を理解することであろう。無秩序と